こんにちは。

FP相談ねっと認定FPの前田菜緒です。

ここ数年、育休制度が充実し、育休を取得する男性が増えてきました。夫婦2人で育休を取れるのが理想ですが、夫婦とも育休を取得すると収入面が心配になってしまいますよね。そこで、今回は夫婦で育休取得しても夫婦とも手取りが減らない出生後休業支援給付金について解説します。

出生後休業支援給付金とは

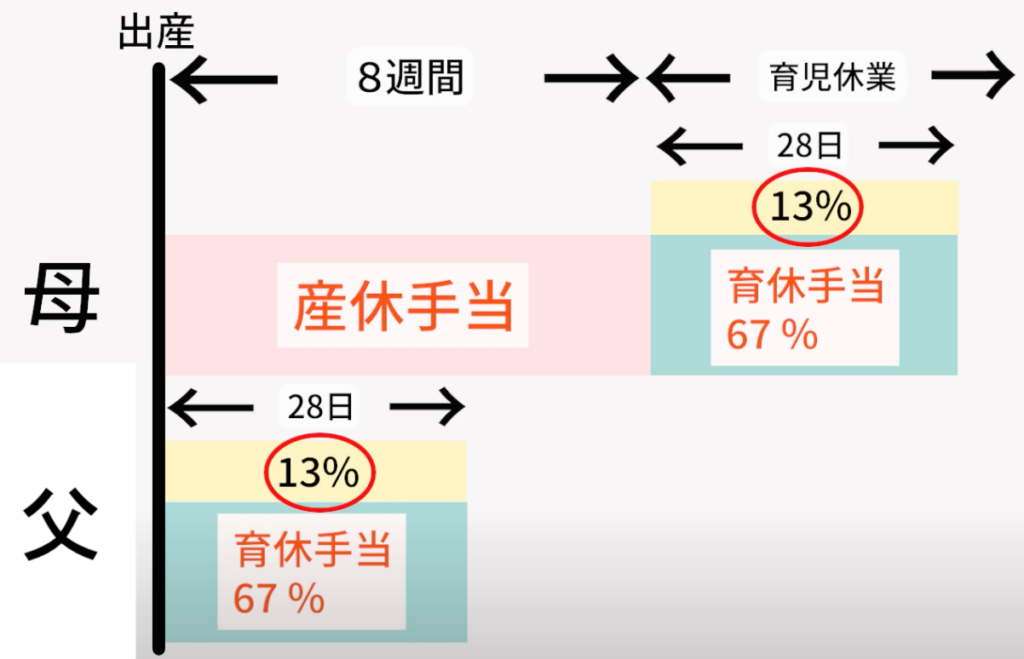

育休手当とは、正式には育児休業給付と言い、育休開始後6ヶ月までは賃金の67%が支給されます。2025年4月からは両親とも14日以上育児休業を取ると、67%の育休手当に加えて「出生後休業支援給付金」という育休手当とは別の給付金が13%上乗せさるようになります。ちなみに、ここで言う「賃金」には残業代や通勤手当も含まれます。

育休手当(賃金×67%)+出生後休業支援給付金(賃金×13%)=賃金×80%

このように出生後休業支援給付金が上乗せされることにより、賃金の80%の収入が保障されることになります。

育休手当も出生後休業支援給付金も非課税、さらに、育休期間中は要件を満たすと社会保険料も免除されます。給料だと税金と社会保険料で給料の約20%が差し引かれますが、育休手当であれば、これら20%は差し引かれません。給料ー20%=手取り(給料の80%)ですから、出生後休業支援給付金が上乗せされることにより、育児休業を取得すれば手取りが実質100%になる給付金を受け取ることができるようになります。

支給期間と支給条件

出生後休業支援給付金が支給される期間は最大28日です。父親の場合は子どもが生まれてから8週間以内に、通算して14日以上の育児休業を取得、あるいは産後パパ育休を取得したことが支給条件です。母親の場合は子どもが生まれてから16週間以内に、14日以上の育児休業を取得する必要があります。下図の赤丸の13%が出生後休業支援給付金です。

出生後休業支援給付金は両親とも14日以上、育休を取得することが条件ですが、父親の場合は出生後からすぐに育児休業を取得できるのに対し、母親の場合は出産後は産後休業に入るため父親より8週遅れて育児休業期間に突入します。そのため、出生後休業支援給付金の期間は夫婦でズレます。

なので、支給条件を簡単に言うと、

母親の場合:産休が終わってから8週間以内

父親の場合:子どもが生まれてから8週間以内

に14日以上の育休を取得すること

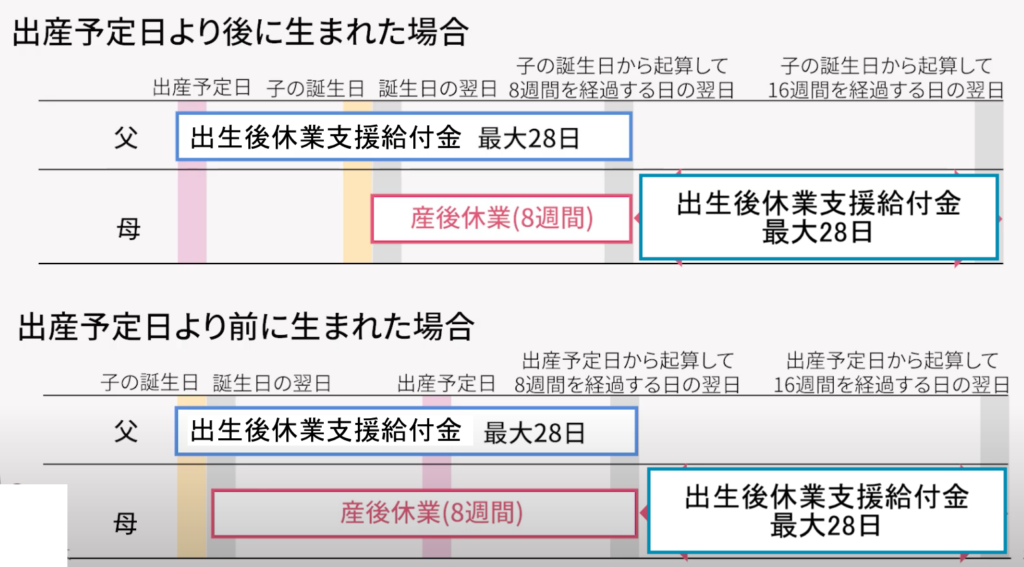

予定日からずれて生まれた場合は?

予定日と出産日がズレた場合は、

スタート・・・予定日か誕生日のどちらか早い日

終了・・・予定日と誕生日の遅い日から数えて父親の場合は8週の翌日、母親の場合は16週の翌日

休業を取得しやすいように対象期間がなるべく長くなるよう設定されています。

厚生労働省「育児休業給付の内容と支給申請手続」を元に筆者作成

すでに育休期間中の人も支給される?

すでに育休を取得している場合、支給される人とされない人がいます。2025年4月1日より前から育休をとっている人は、スタート日を2025年4月1日として考えます。そして、終了日が

父親:子どもが生まれた日、あるいは予定日のうち遅い方から数えて8週間経過する翌日

母親:子どもが生まれた日、あるいは予定日のうち遅い方から数えて16週間経過する翌日

となるため、4月1日の時点で父親は8週間、母親は16週を経過していたら対象外です。ギリギリ対象外の人は悔しいですよね。もう一人産みましょう!ストップ少子化!

給付金が上乗せされるといくら受け取れる?

夫婦それぞれの給料を30万円とすると、出生後休業支援給付金が上乗せされると、支給額はいくらになるのでしょうか?

出生後休業支援給付金が支給されない場合

一人当たり支給額:30万円×67%×28日/30日= 18.8万円 夫婦合計37.6万円

出生後休業支援給付金が支給される場合

一人当たり支給額:30万円×(67%+13%)×28日/30日=22.4万円 夫婦合計44.8万円

支給額の差:約7万円!

給料が30万円の場合、手取りは22〜23万くらいですから、出生後休業支援給付金があると、手取りとほぼ同じということがわかります。

出生後休業支援給付金の注意点

育休手当も出生後休業支援給付金にも支給額に上限があります。給料の上限額は約47万円です。したがって、給料が47万を超えているとしても47万円の80%が支給されます。つまり、給料が47万の人も100万の人も支給額は同じということです。この場合は、出生後休業支援給付金が上乗せされても実質手取り100%にはなりません。実際の手取りと給付金の差を事前に確認しておいてくださいね。なお、上限額は、毎年微妙に変わります。

手続き方法

手続きは育休手当や産後パパ育休の給付金の申請と合わせて行うことができます。母親の場合は、父親が育休取得後に対象期間となるため、申請書に父親の雇用保険の被保険者番号を記載します。でも、父親の場合は、母親より早く取得しますから、母親も育休を取得することを証明することはできません。この場合は、母親が産後休業中の場合は申請書の「配偶者が産後休業中」を選択して母子手帳や医師の診断書(分娩(出産)予定日証明書)等を確認書類として添付します。ちなみに、公務員の場合は「配偶者の育児休業開始年月日」欄を記入して給付金の支給決定通知書の写しなどを添付して申請します。

さらに、この制度は夫婦そろって育休を取得することが支給条件ですが、父親がいない、配偶者が自営業で育休制度がない場合などでも支給されるので安心してください。申請書にその旨を記載すれば、出生後休業支援給付金を申請することができます。忘れずに申請してください。