控除証明書を失くしてしまった時の対応方法!

〜これでやらかした社員からの問い合わせにもバッチリ!〜

皆さん、こんにちは。

確定拠出年金相談ネット認定FPの竹内誠一です。

前回に続いて、総務課・庶務課の給与・経理担当の皆さん、「年末調整」業務大変お疲れ様です。

皆さんが社員の皆さんに配布された書類は次の2つです。

- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

- 給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

これに、記載例を付けたり、付箋等で注意事項を記載したりして配布されていることでしょう。

にもかかわらず、あまり記載例や注意事項を読まれずに皆さんのところに聞きに来られる社員さんも大勢いる中で、気持ちよくご対応されていることと思います。

本当にお疲れ様です。

さあ〜、そろそろ早い方ですと、証明書類を添えて、申告書を提出されに来られる頃でしょう。

それと同時に、気まずい顔で訪ねて来られるのが「控除証明書が見当たらない」「控除証明書を失くしてしまった」とやらかしてしまった社員さんたちが「どうしましょう?」とお尋ねになられる頃だと思います。

ご存知のように、年末調整や確定申告をするときに、社会保険料や生命保険料の控除を受けるためには、申告書に控除証明書を添付しなくてはいけません。

そのような時、皆さんはどう応対されていますか?

もちろん、そこまでいくと皆さんの業務外ですし、実際、紛失した証明書の対応方法までは皆さんもわからないですよね。

でも、失くされた社員の皆さんもどうしたらいいのか分からず右往左往されていることと思います。

そんな時に、皆さんから一言「ワンポイントアドバイス」ができたら、とても感謝されると思うのです。

そこで、今回は証明書が必要な控除にはどんなものがあるのか、万一、紛失してしまったらどうすればよいのかについてまとめてみました。

チョックポイント

• 年末調整や確定申告で控除を受けるには証明書の添付が必要

• 控除証明書は再発行ができる

• 証明書の添付が必要のない控除もある

年末調整について詳しくは、前回のブロクで詳しく解説したのでご参照ください。www.stakeuchi.com/column/1174

証明書や領収書の添付が必要な控除ってどれだけあるの?

証明書や領収書などの添付が必要な控除としては、主に以下のようなものがあります。

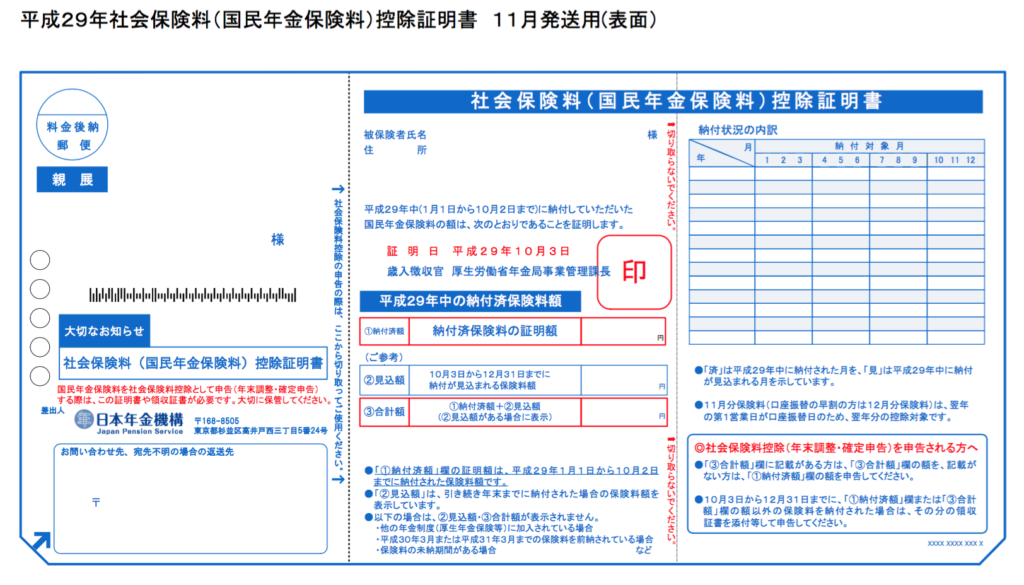

社会保険料控除

国民健康保険料、国民年金保険料などで受けることができる控除です。

国民年金保険料については、日本年金機構が発行する控除証明書の添付が必要となります。

生命保険料控除

生命保険料、介護保険医療料、および個人年金保険料を支払った人が受けられる控除です。生命保険会社が発行する控除証明書が必要となります。

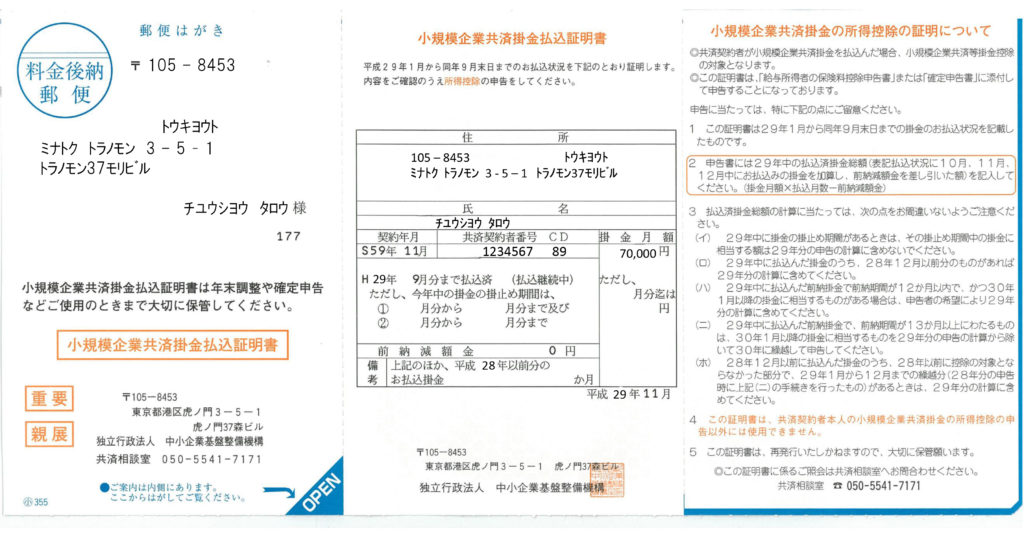

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済法に規定された共済契約、個人型確定拠出年金、心身障害者扶養共済などの掛金の金額で受けることができる控除です。小規模企業共済を運営している独立行政法人中小企業基盤整備機構が発行する掛金払込証明書などが必要となります。

地震保険料控除

損害保険で、地震等損害部分の保険料を支払った人が受けることができる控除です。損害保険会社が発行する証明書が必要となります。

勤労学生控除

申告者が勤労学生であり、給与所得が130万円以下である場合に受けることができる控除です。専修学校、各種学校が発行する証明書が必要となります。

医療費控除

その年の医療費が10万円以上かかった場合(年間総所得金額等が200万円未満の人はその5%分の金額)に受けることができる控除で、医療費の領収書や明細書の添付が必要となります。

寄附金控除

国や地方公共団体に対する寄附金、特定の政治献金などがある場合に受けることができる控除。寄附金の受領証や寄付をした法人や信託が適格であることの証明書又は認定証の写しが必要となります。

雑損控除

災害や横領、盗難などにあって住宅や家財に損害を受けた場合に受けることができる控除。受けた損害のためにやむを得ず支出した金額の領収書の提出が必要となります。

あらためて、整理してみると、ずいぶんあるものです。

これだけあると、税務関係の知識がないと、把握するのはかなり大変ですね。

控除証明書は、10月から11月にかけて、それぞれの関係機関や取扱会社から対象者のもとへ届けられます。これらが届いたら、失くさずに保管して、「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」を提出するときに添付します。

ただ、なかなか見慣れないものでもあるので他の郵便物に埋もれて、ついうっかり失くして、探しても見つからず途方にくれてしまう..という方はかなりいるのではないでしょうか。

控除証明書が見つからない、どうすればいいの?

では、もしも控除証明書をなくしてしまったら、どうすればいいのか?

心配はいりません。証明書の多くは発行機関に連絡して、再発行してもらうことが可能です。

社会保険料控除

日本年金機構の専用ダイヤルか近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。手続きには基礎年金番号がわかるものが必要です。再発行にかかる期間は一週間ほど。

【参照】 www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2017/201710/2017102001.html (日本年金機構HP)

生命保険料控除

加入している生命保険会社に問い合わせてみましょう。再発行の手続きを取ってから1週間前後で送られてきます。

小規模企業共済等掛金控除

小規模企業共済掛金の払込証明書については、独立行政法人中小企業基盤整備機構で再発行を受け付けていますので、HPから問い合わせてみましょう。

【参照】 www.smrj.go.jp/kyosai/skyosai/news/2017/frr94k00000041g2.html (独立行政法人中小企業基盤整備機構HP)

地震保険料控除

加入している損害保険会社に問い合わせてみましょう再発行の手続きを取ってから1週間前後で送られてきます。

勤労学生控除

証明書を発行してもらった学校に問い合わせてみましょう。

控除証明書の再発行には、場合によっては時間がかかることもあります。確定申告を期間内に終わらせるためにも、紛失に気がついたときは、すみやかに各証明書を発行している窓口に相談することです。

そして、控除を申告するときに証明書の添付が必要ないものもあります。

その一つが、社会保険料控除の対象の一つの国民健康保険料です。

同じ社会保険料控除の対象の国民年金保険料は日本年金機構から送られてくる控除証明書の添付が必要なため、「国民健康保険も証明書を提出しなくてはいけないのでは?」と思われがちですが、実は国民健康保険については、証明書の提出する義務はなく納付した額を申告書類に記入するだけで大丈夫なのです。

このように、証明書の多くは発行機関に連絡して、再発行してもらうことが可能です。

ですが、どの証明書も再発行されるのに概ね1週間から10日間ほどかかるため、タイミングによっては、職場の提出期限に間に合わないこともあるため、その場合は早めに事務担当の方にその旨を伝えて、対応を伺うようにしましょう。

いずれにしても、日頃から控除に関する知識を集めておくことや自分がどの控除を受けることができるのかを把握しておくことが大切です。そして、控除証明書が送られてくる10月末~11月初め頃の時期が来たらまめに郵便受けをチェックし、届いたら大切に保管するようにしましょう。

事務担当の皆さんもここまで理解されていれば、社員の皆さんから控除証明書のことで問い合わせを受けても対応することができるのではないでしょうか。

これからが書類の提出を受けて年末調整の仕上げ、そして、そのあとは年末の賞与と給与・経理担当の皆さんにとっては年内最後の忙しく、また間違いの許されないとても大変な時期ですが、社員の皆さんにとってもとても大事な時期なので、頑張ってください。

そして最後に、ご担当者の皆さんいつもお疲れ様です。