ご相談者様 DATA

【年齢】 27歳

【職業】 司法書士事務所(事務員)

【性別】 女性(花さん)

【家族構成】 会社員のお父様、小学校教諭のお母様と3人でお住まい。

現在は独身ですが、高校の同級生(大地さん)と今年の6月結婚予定

相談しようと思ったきっかけ(アンケート抜粋)

今年の6月に高校の同級生の大地さんと結婚することが決まりました。結婚を機に、将来生まれてくる子どもの教育費だったり、保険に入ったり、iDeCoだったり…、お金のことをきちんとしたりした方がいいのかなと思って相談に来ました。

ご相談内容

結婚を機に、お金のことを考えていかないといけないなと思って相談に来ました。私は、法学部だったこともあり、法律の知識が少しでも役立てる弁護士事務所、司法書士事務所を就職に考え、大学を卒業してから、こちらの会社(司法書士事務所)で働くことになりました。母も結婚、出産後も働いていましたし、職場もすごくいい環境なので、結婚後も働きたいと思っています。

結婚に当たり、やはり、将来のお金のことも考えていきたいと思っています。子どもを産みたいと思っているのでその時の産休はどうなっているのか、その他の子どもの教育費、保険のこと、住む家のこと、老後のお金のことなど、楽しみと同時に不安もあります。お金を効率的に増やして、余ったお金でその時その時を楽しみたいと思っています。正直これまでずっと自宅暮らしで、両親に甘えて育ちました。そのためお金のこと、あまり考えていなかったんですが、結婚の時が考え時かなと思い、思い切って相談に来ました。こちらの竹内FPさんはネットで見つけました。年配の男性から難しいことを言われるのはなんとなくいやで、同じ女性ならいろいろ気兼ねなくお話ができるかなと思いました。予約の時に「ねんきん定期便」を持ってくるように言われましたので、こちらも持ってきています。

ご相談でお話しした内容

まず、最初にお聞きしたいことがあります。

司法書士事務所さんにお勤めの会社員とおっしゃっていましたが、花さんは厚生年金に加入されていますか?

あなたはどんな公的保険に加入していますか?

まずは、ご自身がどの公的保険に加入しているか確認することが大切になります。なぜなら、国民年金と厚生年金とでは、保障内容が違うからです。

弁護士事務所や司法書士事務所は「自由業」で、社会保険の任意適用事業所となります。つまり、「必ずしも厚生年金に入らなくてもいい」のです。もしかしたら、花さんも厚生年金加入ではないかもしれません。これはねんきん定期便で確認することができます。

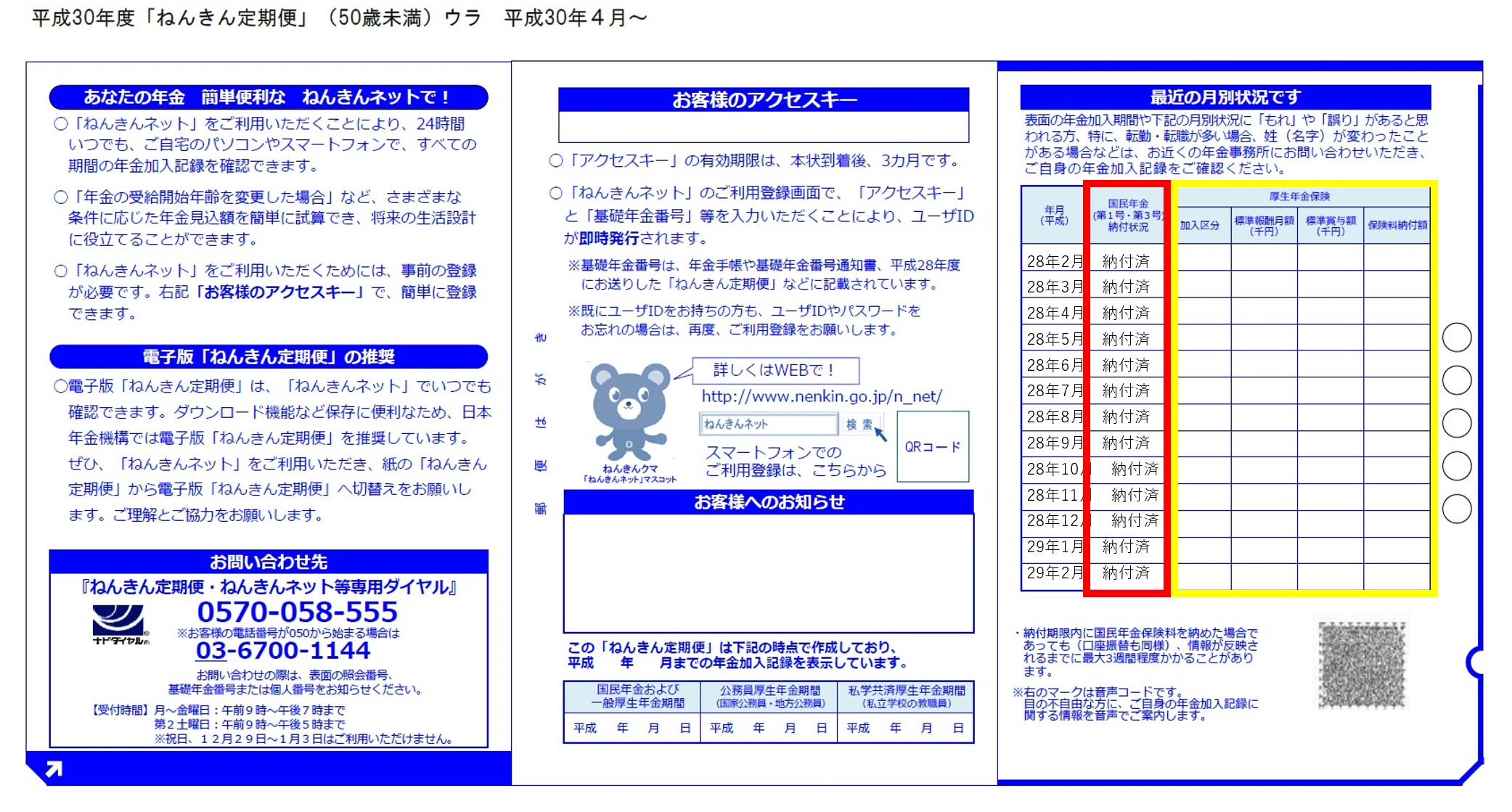

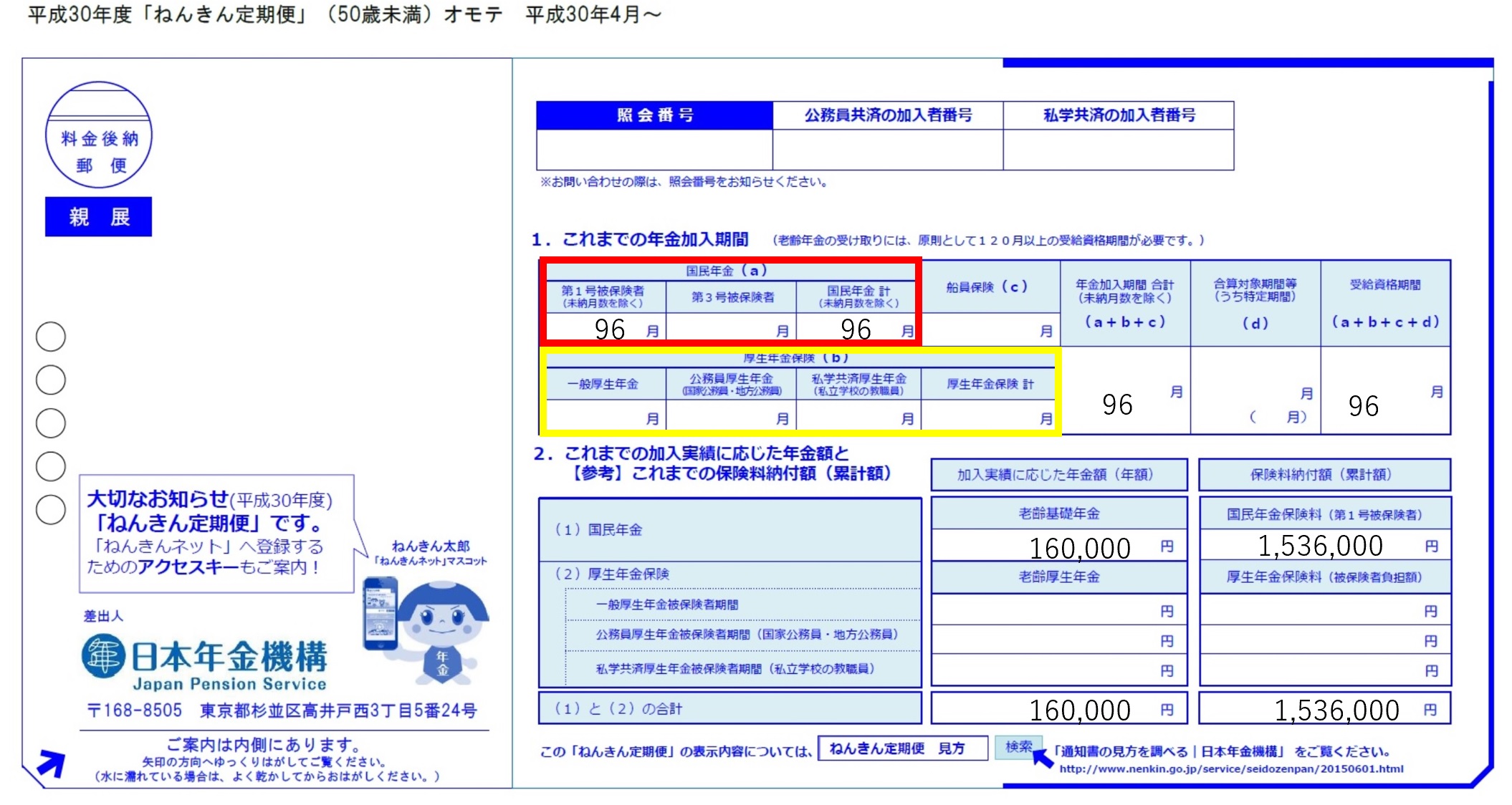

【出所:日本年金基金連合会・数字等は筆者が説明のために記入したものです。】

花さんのねんきん定期便を拝見すると、花さんは「第1号被保険者」。国民年金保険に加入されています。ねんきん定期便の裏面を見ると、「国民年金納付状況」の所(赤枠の部分)が「納付済」となっています。これで「直近1年間は国民年金に加入していた」ということがわかります。

花さんは、「会社社員」だから当然厚生年金に加入していると思っていらっしゃったので、とても驚かれていました。

ちなみに、広義で考えると社会保険のうち、労災保険や雇用保険についてもご存じなかったので、勤務先に聞いてきてもらいました。

後日連絡をもらい、労災保険も雇用保険も加入済ということが判明しました(※)。

では、厚生年金加入であればどうなっているのでしょうか?

隣の欄の「厚生年金保険」の欄に「標準報酬月額」という給与の平均額が記入されています。

【出所:日本年金機構。数字は筆者が説明のために書いたものです。】

今度は、表面も見てみましょう。これまでの年金加入期間は、赤枠の第1号被保険者として96ヶ月加入。これを見ると、黄色枠である厚生年金には一度も加入していないことがわかります。

お勤めしているからといって、必ず厚生年金加入ではないのです。また、お母様は公務員でいらっしゃるので、お母様とは同じような条件ではないということを理解してください。

では、国民年金保険と厚生年金保険とでは何が違ってくるのでしょうか?

これは、病気になった時の公的保険が変わってきます。

国民年金保険は、市町村が管理する「国民健康保険(国保)」に加入します。

厚生年金保険は、協会けんぽや会社の健保組合が管理する、「健康保険(健保)」に加入します。

今度は、「国民健康保険」と「健康保険」で見ていきましょう。

国民健康保険(国保)なくて健康保険(健保)にあるもの

健保にあって、国保にはないもの、それは「出産手当金」と「傷病手当金」です。

後日調査により、花さんは、国民健康保険、労災保険、雇用保険に加入していることが判明しました。

これを前提にお話します。

出産手当金

花さんは、出産時の産休についてご心配のようなので、まずはこちらをお話します。

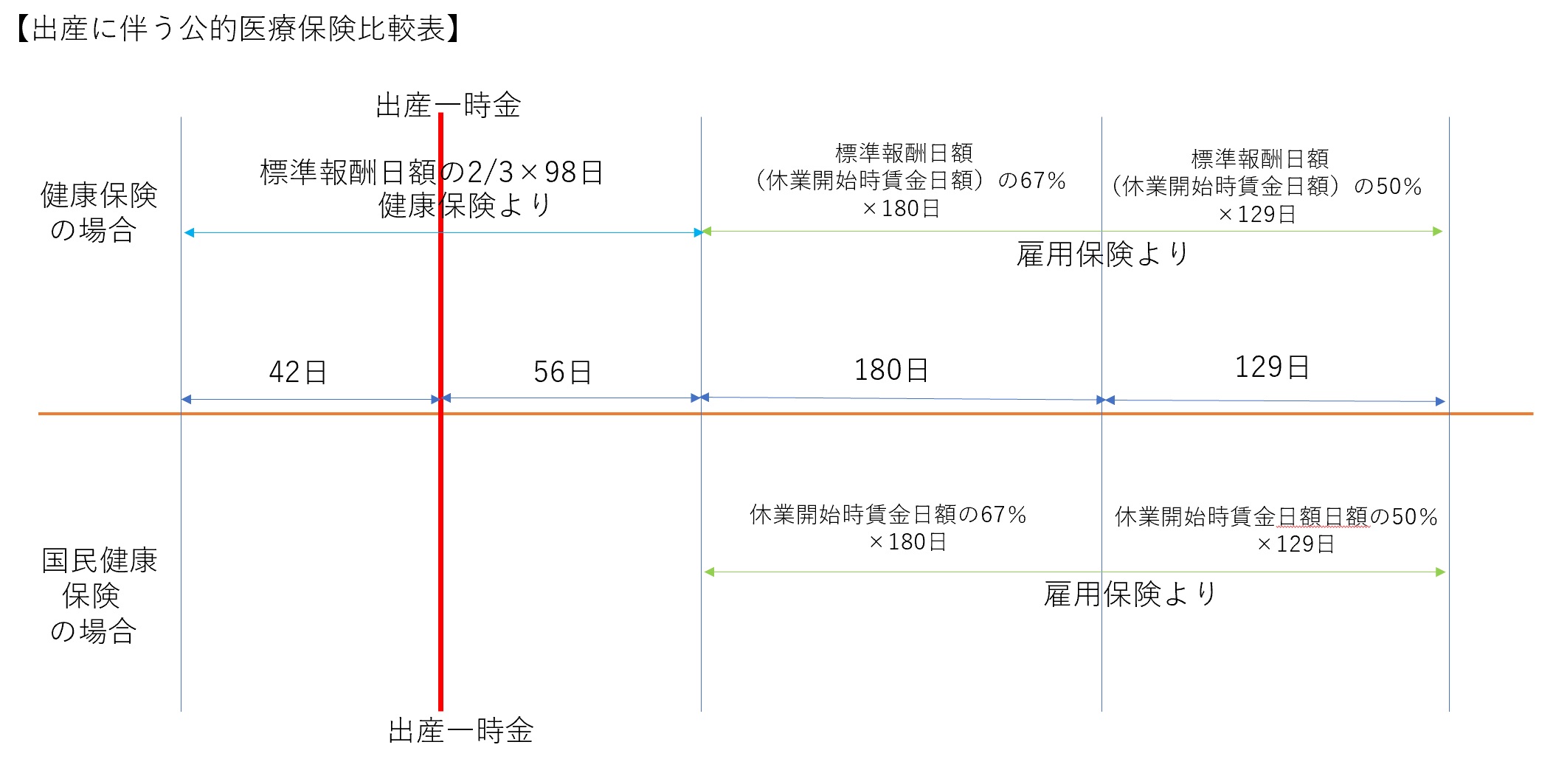

健保加入の場合と国保加入の場合で、手当てがどれくらい違ってくるか比較してみていきます。

比較する前提は、下記のとおりです。

- 花さんのお給料(標準報酬月額)が25万円

- 子どもが1人誕生する

- 産科医療保障制度に加入している病院等で出産した

- パパママ育休プラス制度(父母が同時又は交代で育児休業を取得した場合、子が満1歳2か月になる前日まで育児休業を取得できる制度)を使用しない

〇健保加入の場合

健康保険から支給されるもの

1 出産一時金(出産したらもらえる)…42万円

2 産前産後の出産手当金

25万円÷30日×2/3×98日=544,444円

雇用保険から支給されるもの

3 出産後56日を経過した後から180日まで

25万円÷30日×67%×180日=1,005,000円

4 出産後56日+180日を経過した後から129日まで

25万円÷30日×50%×129日=537,500円

以上より、1+2+3+4=2,506,944円

出産して、子育てしながら1年間と42日で約250万円受け取ることができます。

また、この期間は、支払う方の社会保険料も支払い免除となっています。

〇国保加入の場合

国民健康保険から支給されるもの

1 出産一時金(出産したらもらえる)…42万円

2 産前産後の出産手当金…なし

雇用保険から支給されるもの

3 出産後56日を経過した後から180日まで

25万円÷30日×67%×180日=1,005,000円

4 出産後56日+180日を経過した後から129日まで

25万円÷30日×50%×129日=537,500円

以上より、1+2+3+4=1,962,500円

出産して、子育てしながら1年間と42日で約196万円受け取ることができます。

また、この期間は、現在は支払う方の国民年金保険料は免除ではありません。ただし、平成31年4月からは第1号被保険者の産前産後期間(出産予定日の前月から4カ月間)の保険料を免除され、免除期間は満額の基礎年金が保障されるようになります。

〇結果

金額を比較すると、国保加入の花さんは、健保加入の方よりも、出産手当金分544,444円が少ないことになります。

傷病手当金

これは、病気になった時に、健康保険から支給される手当になります。

出産手当金の時と同じ条件で傷病手当金を計算します。

〇健保加入の場合

25万円÷30日×2/3=5,556円

これが最長で1年半もらえます。

5,556円×547日=3,039,132円

〇国保加入の場合

0円

〇結果

よって、病気になった時には、最大で300万円以上の差がついてしまいました。

ここまでの話を聞いた花さんは、「私はお母さんと同じじゃないんだ。どうすればいいんだろう?」と不安そうに言っていました。

では具体的な対策は?

残念ながら、花さんは健保加入の方に比べて公的保険での保障は少ないことがわかりました。

ではどうしたらいいのか?

こういった時に使うのが、「民間の保険」になります。花さんの公的保険の保障をベースにして、花さんが欲しい保障を、民間の生命保険等で上乗せしてあげます。そうすれば、安心して生活を送ることができます。

大丈夫です!何も落ち込むことはありません。少しお金はかかりますが、公的保険で足りない保障を、民間の保険で補っていきましょう。

面談を終えて

花さんは、「出産しても母と同じようにお金をもらいながら仕事に復帰できるものだとばかり思っていたのですが、違うということがわかってびっくりました。私、どうなっちゃうの?と不安になりました。でも、竹内さんが「解決方法がある」と教えてくださったので、少し安心しました。次回は、夫となる大地さんの保険を見て、実際に家族としてどれだけの保障が欲しいのかを調整しながら、私たちの夫婦のプランを作っていきたいです。」とおっしゃっていました。

花さんの不安が安心に変わるよう、引き続きサポートさせていただきます。