こんにちは、金融経済教育家の野原(のはら)です。

私は国民民主党の支持者ではありませんが、玉木さんについては動画などを通じて、何年も動きや発言に注目しておりまして、まったくもってポジショントークではないと思って読んでいただけたら幸いです。

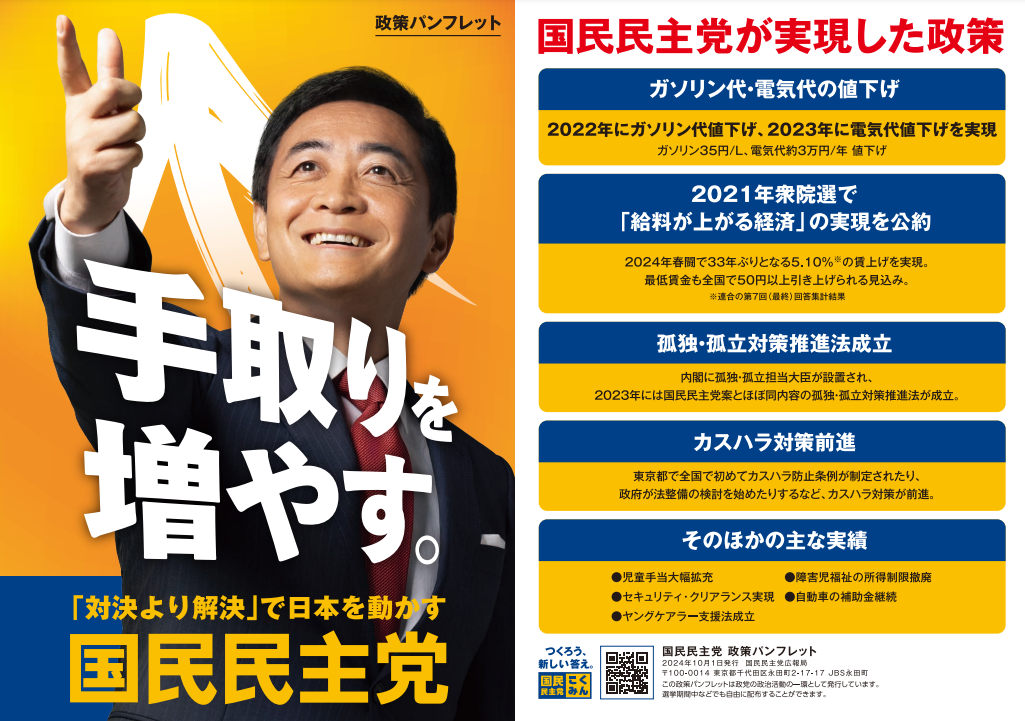

すでにご存知の通り、国民民主党の獲得議席が28議席と、改選前の7議席から4倍増の大躍進をしました。

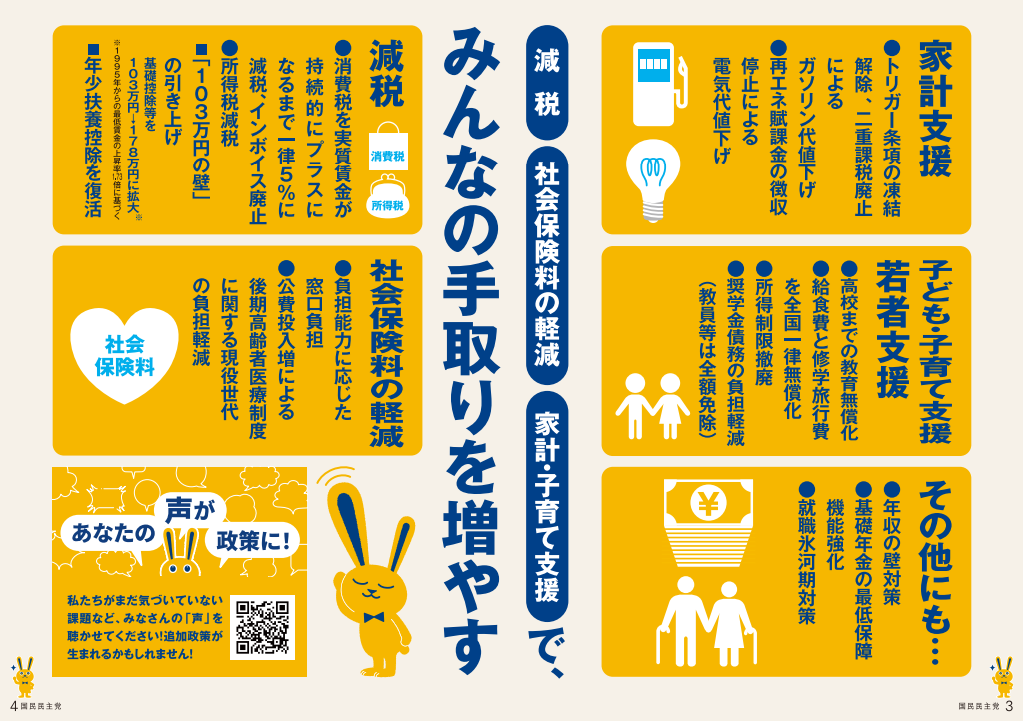

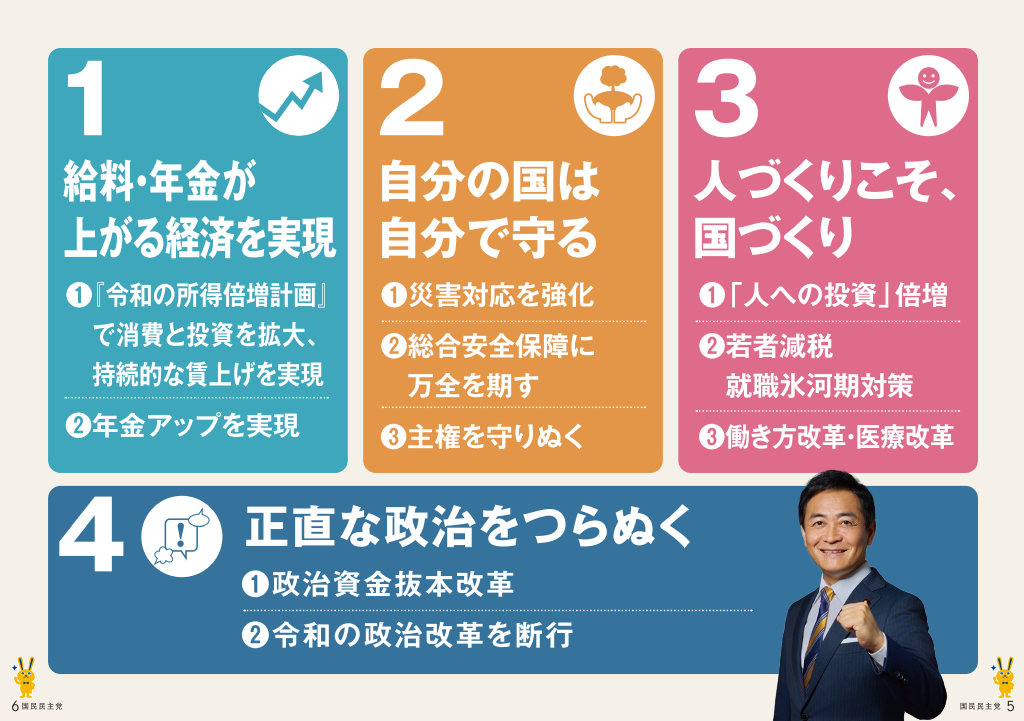

国民民主党の政策は、そのまま金融経済教育に応用できる部分が多く、学生や社会人にとって、これぞ金融経済教育とでもいえる深い学び、とくに経済教育につながるきっかけになりそうですので、簡単ですがご紹介していきましょう。

詳細は、上記WEBサイトや政策パンフレットをご覧いただくとして、そもそもなぜこのような具体的な政策を打ち出すにいたったのか?

その背景を知っておくことは重要です。

その背景を考慮せずに、具体的な政策の良し悪しをジャッジするだけでは、自ら気づき、深い学びにつなげることは難しいからです。

とくに過去の動画などで、その発言などをチェックされてきたかたはもうすでにご存知かもしれませんが、玉木さんの思考の根底には、MMT(現代貨幣理論)の影響を色濃くうけている部分があると推測されます。

MMTは簡単にいってしまうと、その主要な部分において、「お金とはなにか?」「貨幣とはなにか?」ということを、過去から現代にいたるまでのそもそもの概念や解釈のしかたを、わかりやすく教えてくれている理論です。

私の師匠のおひとりに教えてもらったことに、「国家観」と「貨幣観」がしっかりしていないと国は滅びる、ということがあります。

有名な歴史的イベントでは、フランスの英雄ナポレオンは、この貨幣観を間違えていたためにイギリスに敗れた、とも言われています。

国家観は各国の考え方がありますので、なにが良いとか悪いとかはいえませんが、自分たちの国はいったいなんなのか?世界や地域のなかでの役割はなんなのか?今後どう発展、成長させていくのか、という国家戦略を明確に、国民全体で共有していくために必要な概念です。

一方、貨幣観には正しいか正しくないか、と明確にわけられることがほとんどであり、現状や過去から、貨幣(お金、根本的には国債)の意味を正しく理解していないと、具体的な政策を打ち出す過程において、大きな間違いをおかしやすくなります。

つまり、国家観についてはさておき、正しい貨幣観にもとづいているために、上記のような政策を打ち出せるのです。

いま話題の、基礎控除(税金についてだけでなく、本当は社会保険料についても言及していた)や若者支援、人への投資についても、正しい貨幣観にもとづいているからこその発想になります。

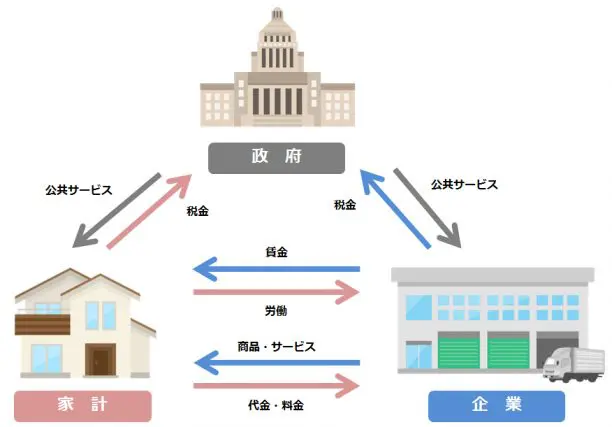

「税金や社会保険料が、国家運営の財源ではない」ということは明らかで、納税や社保納付が、勤労、収入獲得などの後に実施されるのが現代のしくみです。

源泉徴収などにより、同時期に実施される部分もあるためわかりにくくなっていますが、例えば確定申告は常に後です。

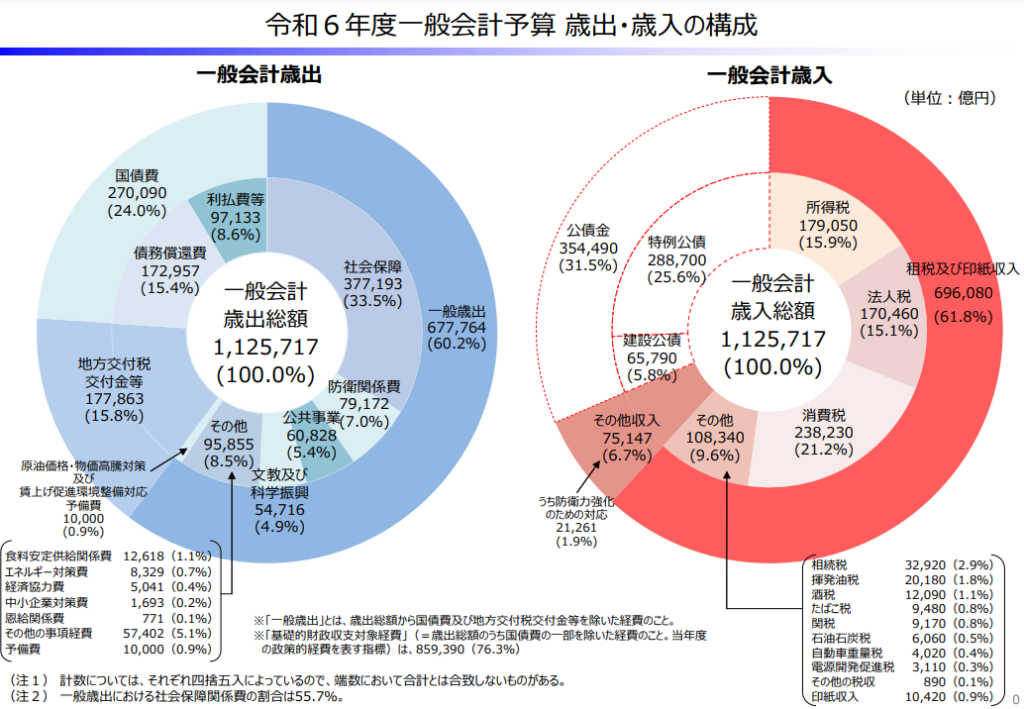

また、国家の財政は予算編成が常に先であり、その後に国債発行や国庫短期証券(T-Bill。かつての政府短期証券(FB)と割引短期証券(TB)を統合させたもの)が発行されます。

3つの経済主体「政府・企業・家計」

我々国民は、勤労、時間、技術・ノウハウ提供が先で、後から収入を得て、そして納税・納付する。

住宅ローンなどでは、融資をうけて先に払ってから、利息を返済していく。

企業は、設備投資や研究開発、人的投資などが先で、後から利益を得る。

その企業に融資する金融機関は、融資をしてから、利子などを回収する。

国は予算を組み、国債などを発行してから、税金(一般会計)で返済する。実質的には社会保険料(特別会計)でも同様。

このように常に、支出が先(スペンディング・ファースト)となっているのが、資本主義経済のしくみです。

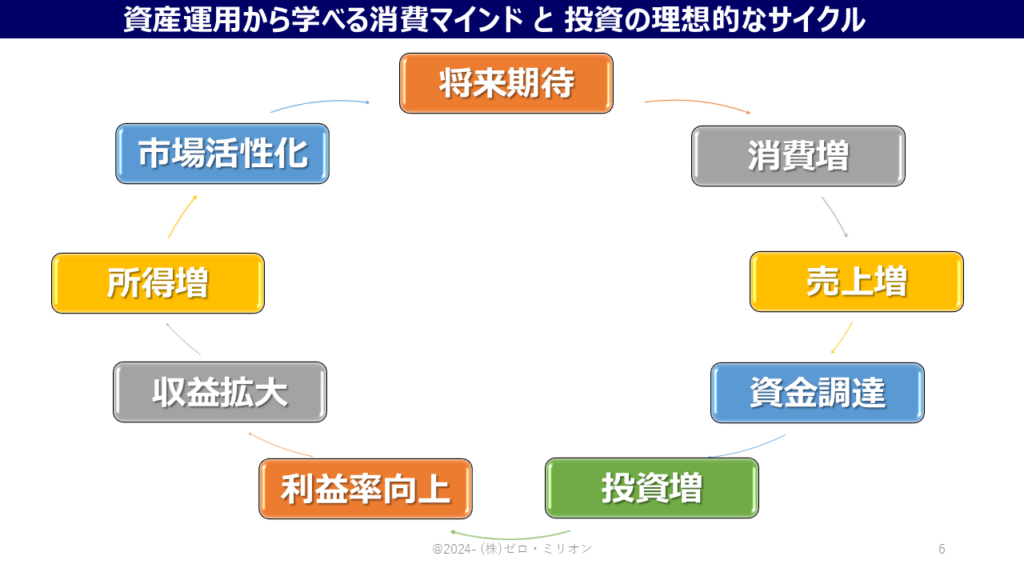

かつての安倍総理×日銀黒田総裁の時代に、「期待に働きかける」というフレーズが流行りましたが、この「支出をしたい」と思える原動力となるのが、まさに「将来期待」です。

賃金上昇や手取り増加には、ある程度の限界があると想定されますが、その中でやりくりする際に、将来へのポジティブな期待感がないと、財布のひもをゆるめて「(広い意味での)投資を増やそう」「消費を増やそう」とはなりません。

将来の業績予想によって株式市場が動いているのはもちろんですが、この期待感があるかどうかも、「株式市場は実体経済の半年先をいく」といわれていることの理由のひとつです。

というようなことを踏まえたうえで、国民民主党の政策を見直してみると、あらたな発見があるのではないでしょうか?

このような話が含まれているのがまさに、金融経済教育のなかの経済(公共など社会科)についての学びです。

経済とは超訳してしまえば、「すべての人を豊かにするしくみ」です。

そしてこの経済を学んでから、金融を学ぶとどうでしょうか?

きっと、より好奇心をかき立てられるし、ワクワクするかもしれないし、理解が深まるのではないかと思います。

ということで、以前からお伝えしているように、金融と経済では、圧倒的に経済の学びのほうが大切だと確信しています。

その逆をやってしまうと、お金という、欲望と直結したことをやるのが金融ですから、目先はわかりやすいかもしれませんが、大人になってからの成長や気づきには、大きな差がでてしまうのではないでしょうか?

また、この経済という考え方を理解できれば、お勤め先の企業内で起こっているかもしれない様々な人間関係によるトラブルなども、きっとかなりのケースで解決しやすいのではないでしょうか?

私もかつては証券営業や株式ディーラーでしたから、歴史が好きだったとはいえ貨幣観のことは何も知らずに、もろに金融に偏りすぎていました。

そのため頭の中、発想がすべて「おこづかい帳」(単式簿記)だったのですが、正しい貨幣観を学ぶことで、お金(貨幣)とは貸借関係(複式簿記)を表しているにすぎない、タダの紙切れだということが、6年くらい前からしっかり腑に落ちています。

ということを、カードゲームを使った教育でも実践し始めてます。

やったことありますか?

やってみたいですか(^^;?

今回のコラムが、将来ある皆さまのなにか気づきになれば幸いです。

それではまた(^^)/

あ、ぜひ新刊をお手にとっていただけますと嬉しいです!

主な執筆・監修実績

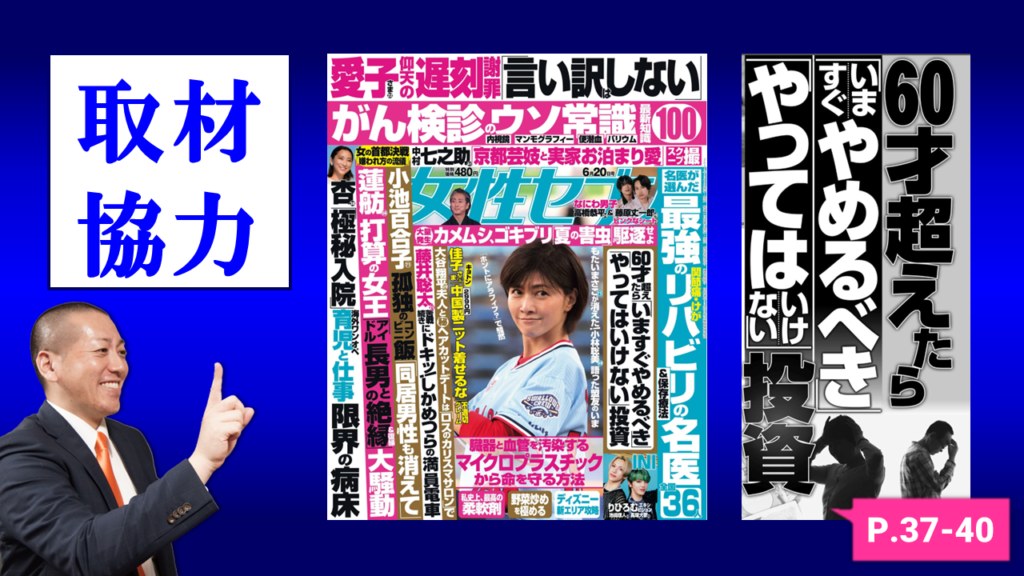

週刊誌

小学館

「女性セブン」

2024年6/20号

『PRESIDENT』2023年8/4号(7/14発売)

限られた時間で、お金を増やす方法

金持ち老後の株・投資戦略

老後資金と投資スタンスの関係をどう考えればいいか

【最新鉄則】なぜか9割がやらない! 今すぐやるべき「投資&老後資金づくり」大全

(担当記事)

ほったらかさず、ときどきメンテナンス!

「ほったらかし投資」で、他人より儲ける5つの秘訣

光文社

『週刊女性自身』

3/22号

「プロのオススメ銘柄」で始めるiDeCo入門