家計の埋蔵金を発掘し、リスクコントロールされた長期投資により、価格の上下を見方につけ、時代に左右されにくい強靭な口座をつくり、ブレない投資マインドを定着させるお手伝いをしている、0円投資マスター・野原(のはら)です。

潮が引いた後に、誰が裸で泳いでいたかがわかる

by ウォーレン・バフェット

人間は、見たいと思う現実しか見ない

by ユリウス・カエサル

直近のマーケット動向「トランプ関税ショック」

3月から下落しつつあった株価が、4月に入り「手術は終わった」というトランプ大統領の発言以降も、下落に拍車がかかりました。

ほぼ全ての主要指数において、昨年安値を割込んだものが続出です。

| 2024/8/5安値割れ | 2024/8/5安値割れ寸前 |

| 世界株(VT) オルカン(ACWI) 全米株(VTI) NYダウ S&P500 NASDAQ SOX指数 欧州株(IEV) ラッセル2000(米中小型株) 新興国株(VWO) ハイ・イールド債 日経平均株価 ※直近安値は2024年10月 | TOPIX(東証株価指数) |

直近でドル円は約9%、主要指標は20%前後下がったものもあり、かなり大きなインパクトをもたらしています。

おおむね、2020年コロナショックは1ヶ月半で30~40%、2008年リーマンショックは1年で50~60%下落しましたので、それぞれに対して1/2、1/3のスケールとなりました。

また、マーケットの心理状況を表したツールのなかでも最も活用されているもののうち、「VIX指数」は52、「Fear & Greed Index(恐怖と貪欲指数)」は3を示現し、それぞれ記録的な水準をつけました。

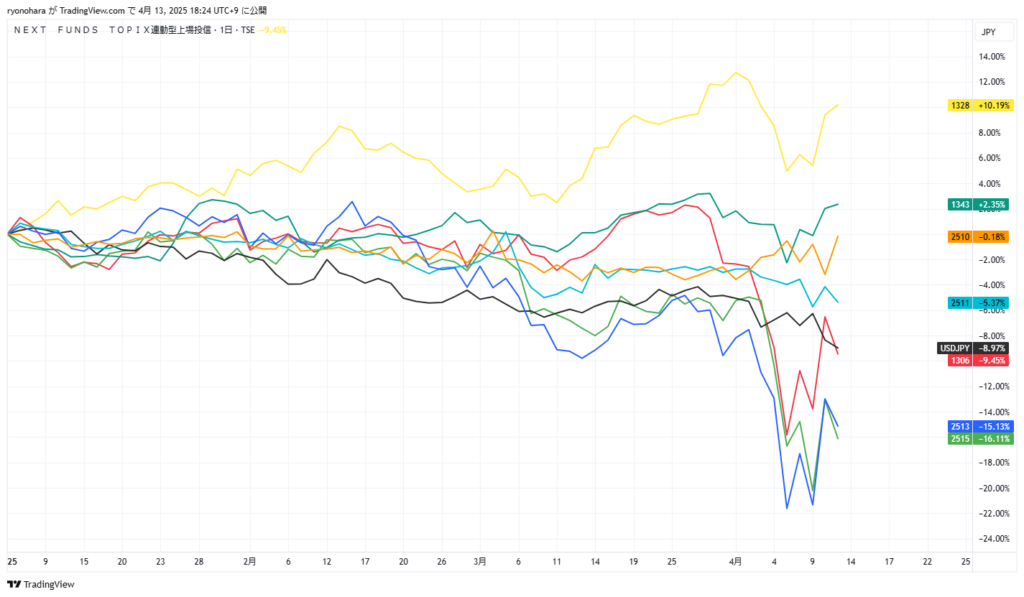

また、野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS」のETF銘柄一覧より、大まかな資産クラス別に年初来の動きをみてみたのが次の図です。

※TradingView提供のチャート

※図中のETF(上場投資信託)銘柄コードの説明

| 銘柄コード (色分け) | 資産クラス | 野村アセットマネジメント「NEXT FUNDS」WEBサイトのURL |

| 1328 (黄色) | 金 | nextfunds.jp/lineup/1328/?from=category |

| 1343 (緑) | 日本REIT(不動産) | nextfunds.jp/lineup/1343/?from=category |

| 2510 (オレンジ) | 日本債券 | nextfunds.jp/lineup/2510/?from=category |

| 2511 (水色) | 海外債券 (除く日本・ヘッジ無) | nextfunds.jp/lineup/2511/?from=category |

| USDJPY (黒) | ドル円 | |

| 1306 (赤) | TOPIX | nextfunds.jp/lineup/1306/?from=category |

| 2513 (青) | 先進国株式 (除く日本・ヘッジ無) | nextfunds.jp/lineup/2513/#tab-summary |

| 2515 (黄緑) | 先進国REIT (除く日本・ヘッジ無) | nextfunds.jp/lineup/2515/#tab-summary |

もう少し細かくわけると次の図のようになりますが、より多くの資産クラスを、同時に比較できる機能がなく、また公開もできませんのでご容赦ください。

簡単にまとめてしまうと、あくまで直近の話限定ですが、次のような特徴がありました。

金が特に強く、日本の不動産も強め。

新興国株・欧州株・全米株・債券は比較的軽傷。インドは先行して明確に戻り基調。

NASDAQ100・SOXは若干先行して回復気味。

テスラなどが先に下げ止まり。

ただ第2週以降、日経平均株価ベースであれば、「半値戻し」(※)を示現し、徐々に反転の兆しも見え始めています。

※3/26(水)高値@38220.69からの4/7(月)安値@30792.74で、値幅は7427.95、その半分は3713.975。

安値@30792.74+3713.975=@34506.715

感情論や具体的でない意見が飛び交う

こららの現状をうけて、きっとアップされるだろうなと思ったかたから、期待通りのコラムがアップされています。

【新NISA】だから「おやめなさい」と言ったのに…トランプ相場「塩漬けか、撤退か」の最適解

また積立投資界隈でも、様々な意見が飛び交っています。

※個別の株式投資(ETFやREITを除くものとする)と、おもに投資信託を活用した積立投資は、投資法も株価下落に対する考え方や対処法も大きく異なってきますので、ここでは積立投資に限定したお話とさせていただきます。

例えば、次のようなものです。

・目先の動きに一喜一憂しなくてよいので、変わらず積立てを

・この程度の下げはたいしたことない、もっと下がった時に備えよう

・長期積立投資は始まったばかり、市場にい続けることが大切

たしかに間違ってはいないのですが、僕ならこう思います。

気休めや精神論はわかったから、いま具体的になにをしたらよいか教えてくれ!

そりゃそうですよね。

上記の発信は、なにも具体的なアドバイスになっていませんよ。

まぁ、立場的にできないというのもありますが(^^;

また、そもそも直近のマーケット環境がよい時に、もっとできることがあったはずなのです。

株価が上がっても下がっても、結果論として片づけてしまう人が少なくないように感じます。

たしかにそのような部分もありますが、売っておいてベターな状況、積立て以外に買っておいてベターな状況は、それなりの頻度で発生しますので、結果論で後出しじゃんけんするのではなく、事前準備はもちろん、いつでも実践できるようにしておくと、数十年後までもより安心感が高まるでしょう。

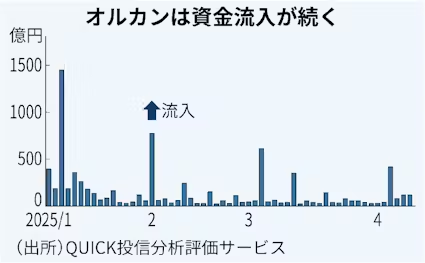

投資信託の資金流出入額(購入から解約などを引いた額)

リバランスの話にうつる前に、投資信託へ投資している投資家はどう動いたか見てみましょう。

日経平均株価が史上最大の下げ幅となるなど世界の株価が下落した昨年8月5日にはオルカンの解約が相次いだ。5日の注文を反映した7日の流出入額は78億円の純流出と24年に新しい少額投資非課税制度(NISA)が始まって以来、日次ベースで最大の流出超過となった。

オルカンと同じシリーズで米S&P500種株価指数への連動を目指す商品も昨夏は純流出だったが今回は純流入となった。QUICK資産運用研究所の石井輝尚氏は「新NISAで投資を始めた初心者が昨夏に急落を経験し、パニック的な解約が少なくなった可能性がある」と話す。

この流入については、株価下落や円高により、とっているリスクが減少してきたため、ポートフォリオマネジメントの観点から買い増しに動いたのか、単純にまとまって資金を投入したのか、そこまではよくわかりません。

ただ他の投資信託の動向も加味すると、おそらくメジャーなインデックス投信やゴールドなどを、値上がり期待でひとまず買い増しに動いたのだろうと推測されます。

幸か不幸か、我々週末積立投資家には、「買いか、売りか、様子見か」、この3択しかありません。

今回の大幅下落局面で「買い増し」という判断になったことは素晴らしいとは思いますが、あえて欲を言ってみます。

ではその追加分はいつ売るのでしょうか?

あるいは、将来お金を使うときがくるまで、現金化せずにそのまま保有し続けるのでしょうか?

また同じような大幅下落がきたら、やはり買い増しするのでしょうか?

さらに下落したら、その時も買い増しできるのでしょうか?

という具合に、大きく下落したら買い増しすればよいというわけではないのです。

週末積立投資の実践的な勉強会「ズルい!投資」では、これらを自分で判断できるような、客観的な判断基準をご紹介しています。

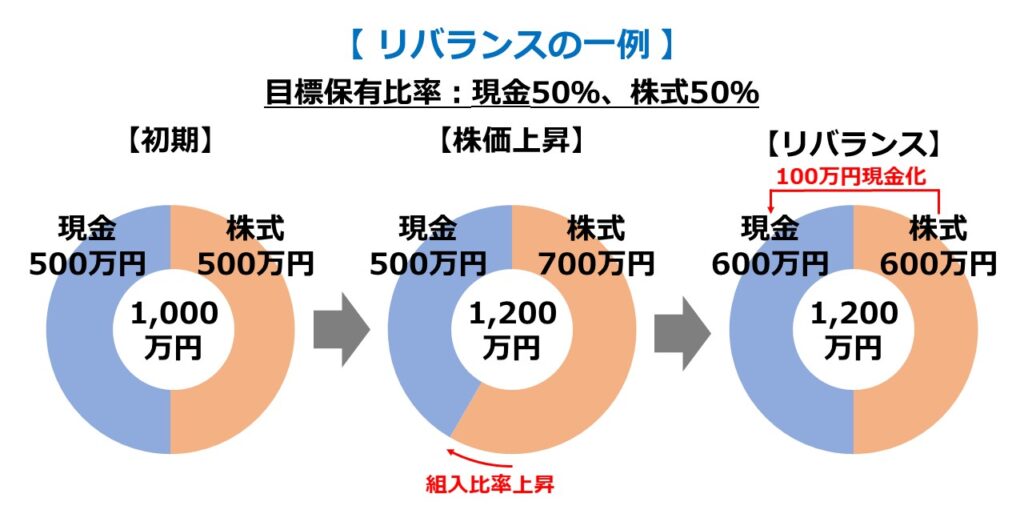

それが、「リバランス」(リスクの再調整)」の具体的な方法です。

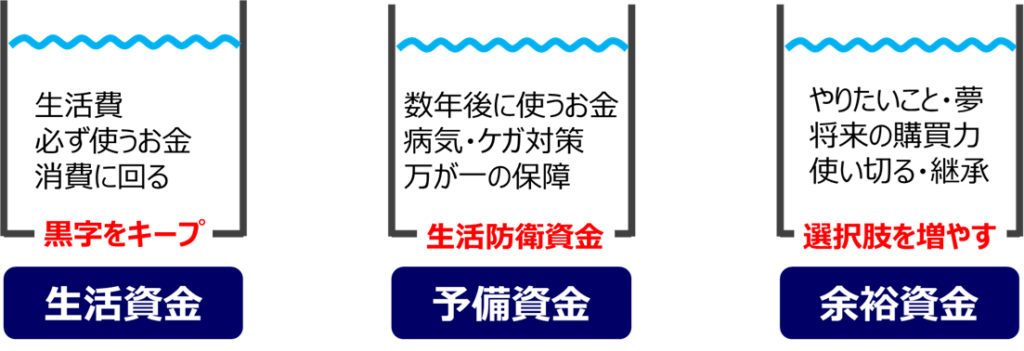

まずは家計を色分けしてみよう!

リバランスやポートフォリオマネジメントのスタートラインは、まずは家計のお金を色分けしてみるとよいでしょう。

生活資金が毎月黒字化できるように、まずはキャッシュレス決済やポイ活を導入し、家計の収支を見直します。

つぎに予備資金のうち、まずは健康的に働ける環境に万が一のことがあっても、いまの生活をある程度維持できるように、保険などを活用して生活保障を充実させます。

それに加え、転退職や臨時出費や長期休暇などの一時的な出費に充当できるように、なるべくすぐに現金化できる資産(おもに預金や債券など)や流動性の高い資産を手厚くしていきます。

そして最後に、余裕資金をどうやって運用していくか、ポートフォリオ(資産の組合せ)を決めていきます。

予備資金がどれくらい潤沢なのかによっても変わってきますが、どちらにしても余裕資金のなかに現金(普通預金や定期預金)、日本国債、先進国債券(為替ヘッジ付)を組み入れておくとよいでしょう。

なかなか普及しない「リバランス」

リバランスについては、私のブログやプレジデント掲載記事をご覧いただいているかたには耳にタコかと思いますのでここでは割愛しますが、長期積立投資においては欠かせない、基本的なノウハウになります。

他媒体ですと、こちらのようなブログがわかりやすいかもしれません。

リバランスとは?具体的なやり方と投資信託における必要性をわかりやすく解説

このリバランスはおもに余裕資金のなかの話とはいえ、大切な資産というかたがほとんどかと思いますので、メンテナンス(おもにリバランス)はとても重要です。

本来であれば、「ドルコスト×リバランス」(※)をコツコツ継続していくことが、積立投資のセオリーです。

※ドルコスト平均法(定時定額投資法)による積立てと、おもにリバランス(リスクの再調整)による投資先資産の組合せの内訳を調整すること。

またリバランスの根本的な考え方は、資産運用だけではなく、事業会社の経営や、個人のキャリア形成、日常生活における身近なリスク管理にも通じる部分が多くなっています。

さて、リバランスがなかなか普及しない理由を、私なりにご紹介いたします。

※現時点で、私は金融機関に所属していないため、以下についてもし間違っていたらご指摘いただけますと幸いです。

運用会社の事情

我々が保有している投資信託をつくり、運用している、専門家が集まる運用会社は基本的には、我々の将来のために、長期にわたり安定して資産形成できるように、お手伝いをしていただいています。

専門家が運用に集中するには、大多数の投資家がまとまったお金を一気に投入させたり、短期で一度に解約されたりしたら、本業の運用に集中できたものではありません。

多少の変化はあったとしても、なるべく長期にわたり積立てしていただける投資家のほうがありがたいのです。

短期売買目的ではなく、長期の関係性を築いていきながら資産成長をねらっていますので、必然的に「解約しないでね」というような方向性になりがちなのはしかたありません。

投資家側からしても、そもそもなんのために資産形成しているのか、もう一度よく考えていただくとよいでしょう。

販売会社の事情

営業担当者がいない、一部ネット証券を利用する投資家以外の、販売サイドの金融機関や代理店などでは、1ヶ月以内などの短期間で売買を繰り返すこと(回転売買)や、手数料稼ぎになってしまうような売買を、基本的には受けつけませんし、推奨もできません。

ただし、営業担当と投資家がお互いに合意のうえ、属性や経済・家庭環境、経済合理性などを考慮し、妥当と認められる場合においては、指定の書類を準備、提出することで、リバランスなどのように、保有する投資信託の一部を売って、また別の投資信託を買ったり、一定期間をへて、売った投資信託を買い直すなどができる場合もあるようです。

どちらにしても、手数料稼ぎ、過度な回転売買はできませんから、コンプライアンス遵守の範囲内で実行支援することもあるようです。

問題は投資家との意思疎通や合意、あるいはその都度、書類提出することが大きな負担になることです。

なので、めったなことがない限りは、リバランスを推奨することをしない、というより物理的に非常にやりづらいのです。

AIやフィンテックが今後さらに発展していけば、すぐにでも解消されそうな悩みだと妄想していますが、金融庁側としても、なるべく早くもっと柔軟に、現実的な対応をしてもらいたいものです。

営業パーソンやアドバイザーの事情

ここに私も属しています。

私の場合は、商品販売を伴う営業パーソンではなく、アドバイザーという位置づけです。

営業パーソンやアドバイザーとしては、そもそも投資経験が足りないかたも少なくありません。

コロナショックや植田ショックは、比較的短期間で反発してしまったために、経験値としては全然物足りません。

今回の「トランプ関税ショック」も同様です。

これで戻ればよいですが、再び大幅下落となった場合に、おそらく様々なトラブルが発生すると想定されます。

株価下落で恐怖を感じるほどの積立てをする必要はありませんが、恐い経験をしたことがないアドバイザーは、いざという時に役に立たないのです。

私はITバブル崩壊は知りませんが、2001年からの株式市場をみてきました。

細く長くですが、25年のキャリアです。

その間、株式以上はいろんな局面をみせ、教えてくれました。

※日経新聞電子版「SmartChartPLUS」の日経平均株価・月足チャート(期間MAX)

また、株価暴落や低迷局面の主だったものをご紹介しておきます。

| ショック名 | 時期 | 下落率 | 暴落タイプ(野原流解釈) |

| りそなショック | 2003/5/17 ※2001/5/7小泉政権発足後高値~りそな国有化(公的資金注入)までの一連の不良債権処理問題を総称した場合 | 約40% | 底なし沼 株式の死 上げ下げを繰り返しながら、いつまで続くかわからない下げ方 |

| リーマンショック | 2008/9/15 ※2006年末くらいから表面化しつつあったサププライム住宅ローン問題が表面化し始めてから、リーマンブラザーズ破たんまで。 | 約60% | L字型 大きく下落した後は、横ばいで上げる気配なし |

| 東日本大震災 | 2011/3/11 ※~11月安値まで | 約20% | ボックス型 大きく下落した後、戻ってから2番底をつけ、その後も上下に大きく動くボックス圏を形成 |

| コロナ・ショック | 2020/2/23 ※~3/15安値まで | 約30% | V字型 大きく下落した後、急回復 |

| 植田ショック | 204/7/31 ※~8/5安値まで | 約20% | V字型 大きく下落した後、急回復 |

このなかで、私が一番恐怖を感じたのは、株価の下落スピードという点では「リーマンショック」です。

この時は、世界的な住宅バブルの崩壊を事前に感じとっていたものの、なかなか株価が下落しなかった、ということがそもそものスタートです。

当時の記憶があいまいですし、当時の私が夕刊で注目していた小さな記事、「スペインのマグロ成金の住宅価格がはじめて下落」みたいなのが、探しても探しても、いまは見つけられませんでした。

※もし、ご存知のかたがいらっしゃれば教えてください!

バブル崩壊してからは、それまでの動きを完全に否定するかのように、猛スピードで株価が崩壊していきました。

ただしこの時は、どちらかというと先に最悪期を経験し、そこからダラダラ横ばいといった動き(L字型に近い形)になりましたので、さらに悪化してしまう感じではありませんでした。

そして総合的には、個人的には一番嫌なタイプの下落だったのが、「りそなショック」にいたる一連の下げ相場です。

これは正確には、小泉政権による不良債権処理問題を皮切りに、りそな銀行実質国有化にまでいたる過程が、恐怖だったのです。

その時は、リーマンショックなどのように、明確な理由で大きく下落したというよりは、「日本を解体」するかのような政策や、世界同時多発テロ、米景気悪化、米大手企業の不正会計問題や破たん(エンロン、ワールドコム等)、イラク戦争など、次から次へといろいろなことが起こりました。

株価としては上下を繰り返しながら、右肩上がりではなく、右肩下がりでダラダラと落ちていきました。

まさに「堕ちていく」ようなイメージで、積立投資家とは最も相性の悪い相場展開です。

この時にもし、いまのように積立投資がメジャーになっていたとしたなら、間違いなく「積立投資はいますぐおやめなさい」みたいな論調が湧きおこっていたことでしょう(笑)

いろんな相場を経験し、それらすべてに対応することを考えてきた私にとっては、いまのアドバイザーは基本的には脳みそがお花畑だと思っています。

インフルエンサーやYoutuberの事情

相変わらず「積立投資はほったらかしで良い」という論調が多く、非常に危機感をもっています。

あきれるほどヒドいYoutubeでは、「積立投資はほったらかしで良い」といいつつ、同時に、「暴落時にはスポットで一括投資しても良い」と結果論で語っているものもあり、もはや「ほったらかし投資」ですらなく、完全に誤解を与える内容のものもありました。

基本的に、視聴者などの情報受信者のリアクションによって売上が左右される商売をしているかたがたの発言には注意をしておいたほうがよいでしょう。

リアクションがないと売上になりませんから、知らず知らずのうちに、人気取りのバイアスが働きやすくなります。

これらをうけた対応策の案

もし、投資家がリバランスをちゃんとやりたいなら、現時点ではおそらく、次のような案が考えられるのかと思います。

(1)担当者のいないネット証券を活用する。

(2)担当者がいる場合は、日ごろからコミュニケーションや接触頻度を高めておいて、すぐに動けるようにしておく。

(3)投資助言業やFPなどのアドバイス主体の専門家に相談する。

(4)変額保険やラップ口座など、リバランスを自動でしてくれる商品・サービスを活用する。

(5)「ズルい!投資」に興味をもってみる(笑)

※これらは推奨しているわけではなく、むしろ個人的には推奨できない案も含まれておりますので、あくまで一般的な情報提供ということでお願いいたします。

リバランスの主な種類

| (1)定期型 | (2)乖離型 | (3)強弱型 | |

| 特徴 | 半年に1回、1年に1回など、実施する時期を決めておく。 | 事前に実施条件を決めておいて、一定比率ズレたら調整。 | 直近のマーケット環境に合わせ、事前ルールで決めた条件になったら実行。 |

| メリット | マーケットを気にせずにリバランスを実行できる。 | 自分の保有資産の現状にあわせやすい。 | 自分の保有資産や感情に左右されずに、ルール通りリバランスしやすい。 |

| デメリット | やらないよりはやったほうがマシだが、リバランスを実行するタイミングに根拠がない。 | リバランスのタイミングが、ログインしてみないとわからない。どれくらいズレたらリバランスが必要か根拠があいまい。 | リバランスの頻度があがってしまうことで、かえってパフォーマンスを悪化させることもあるため、短期目線でリバランスしすぎないように注意。 |

ほったらかし投資がダメな理由

個人的には、将来を予想したり、分析したり、世の中のことをもっと知りたいと思って調べるのが、昔から凄く楽しいです。

ただ、それがマーケットの今後の予測をあてる精度をあげることに、とくにつながるわけでもありませんし、なにより、将来のことを正確に予測できる人は皆無です。

一方我々、週末積立投資家は、リスクのとりかたは人それぞれでも、今後も積立てを継続していくことはかわりません。

であるならば、景気が良くなろうと悪くなろうと、株価が上がろうと下がろうと、円高になろうと円安になろうと、どちらにいっても対応できるようにしておくことが無難です。

論理的には、株式などのリスク資産を組入れた投資信託などが、長期的には右肩上がりに成長する可能性が高いはずとはいえ、それが我々がこれから生きていく時代に、老後に、必ず当てはまるかどうかは、事前には誰にもわからないのですから。

保有する金融商品の価格が、上がったり下がったり上下にブレる、というそのブレ幅を「リスク」といいますが、我々個人の家計でみた場合、大事なのはそのリスクではありません。

将来こうしたい、こんな生活をしたい、こんな余生を送りたいというようなライフプランにおける、家計の資金計画から上下にブレてしまうことも、『リスク』といいます。

この資金計画からの『リスク』を、減らすためのひとつの方法が、保有する金融商品の、価格が上下する「リスク」を減らすことです。

・金融商品の「リスク」

・資金計画の『リスク』

どちらにしても、ほったらかしは、リスクもほったらかすことになり、将来、

・資金計画を上回ればラッキー

・資金計画を下回ればアンラッキー

という、運まかせの人生になってしまいます。

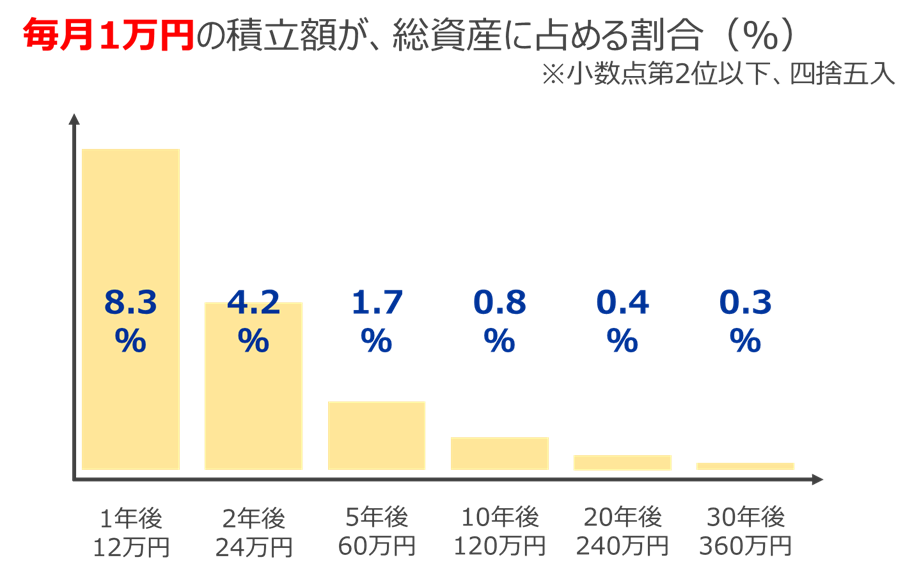

なぜそうなりやすいのかというと、毎月コツコツ積立てを長く継続していく積立投資家は、積立てをしていながら知らず知らずのうちに、その積立てが時間とともに一括投資に近づいていく構造になっているからです。

ドルコスト平均法で毎月一定額を積み立てていくと、あたりまえですが徐々に資産残高が大きくなっていきます。

そうすると、積み立ってきた総資産に占める、毎月の積立額のインパクトが反比例して徐々に小さくなっていきます。

つまり、積立てによる時間分散よりも、積み立ってきた総資産のかたまりをどうやってリスクコントロールしていくのか、どのようにリスクを上下させていくのか、ということのほうがより重要になってきます。

結果として、積立投資であっても、時間がたって総資産が増えていくにつれ、平均購入価格で買った一括投資に近づいていきます。

なので、毎月の積立てかたをどうこう考えるよりも、積み立ってきた総資産をどうやって管理していくかということに集中したほうが効果的になるのです。

リスクとの付き合いかたがうまくなると、価格の上げ下げが気にならなくなる。

というより、気分が高揚したり、落ち込んだり、恐くなったり、となってしまったとしても、価格の上げ下げを味方にすることができます。

そのために必要なのが、

(1)口座へのログイン:資産が減ってしまうこともあるという現実も受け入れる

(2)リバランス:リスクコントロールのためのメンテナンス

これは、僕の25年間、ずっと変わることのなかった真実です。

暴騰タイトルの「リバランス最強説」というのは、資金計画の達成確度が高まりやすいという意味で「最強」ということを表しています。

たった一度しかない人生を生ききるためにも、たかだかお金のことで悩みたくありませんよね?

リバランスの特徴まとめ

最後に、リバランスの主な目的などをまとめておきました。

週末投資家の皆さまの、今後の投資行動の参考になれば幸いです。

| 資産形成の目的 | 資金計画の達成 |

| 具体的な方法 | ドルコスト×リバランス(定時定額投資法×リスクの再調整) |

| 活用する金融商品 | 投資信託など。 |

| 投資信託などを通じて、特に株式などのリスク資産を活用する理由 | 投資先企業の株価などの上昇により、長期的に右肩あがりの資産成長が見込めるから。 キャッシュフローの最大化と資本構成の最適化を意識することで、ROE8%を目安の最低ラインとし、できれば15%を超えていきたい。 ROE8%とは、誤解を恐れずにいってしまえば、株価が10年で2倍になるペースであり、15%とは、5年で2倍になるペース。 |

| ドルコスト平均法(定期定額投資法)の目的 | 価格の上下を気にせず、積立てを継続できる。 価格が下がればより多くの口数が買えて、価格が上がればより少ない口数しか買わないですむ。 ただし、設定変更するまでは、ひたすら投資信託などを買い続けることになる。 |

| リバランス(リスクの再調整)の目的 | 価格変動により、保有資産の資産配分のズレを調整し、長期にわたる安定した資産の成長を目指す。 様々な要因により、理論通りに株価などが上昇し続けるわけではないため、ときに行き過ぎた動きをする。 ほったらかしにしてしまうと、この動きがさらに拡大してしまうので、資金計画の達成確率が不安定になり、将来計画に影響をおよぼす。 ほったらかしにしてしまうと将来的に運任せの資産形成になってしまう。資金計画を上回ればラッキー、下回ればアンラッキー。 積立投資は、積立て期間が長くなればなるほど、その定期的な積立額は、保有する資産全体に占める影響度が下がっていくため、より一括投資に近づいていく。 そのため、積立額の内訳や積立額の変更を検討することよりも、保有資産をどうリスク管理していくのか、ということが重要になっていく。 |

それではまた!

週刊誌

小学館

「女性セブン」

2024年6/20号

『PRESIDENT』2023年8/4号(7/14発売)

限られた時間で、お金を増やす方法

金持ち老後の株・投資戦略

老後資金と投資スタンスの関係をどう考えればいいか

【最新鉄則】なぜか9割がやらない! 今すぐやるべき「投資&老後資金づくり」大全

(担当記事)

ほったらかさず、ときどきメンテナンス!

「ほったらかし投資」で、他人より儲ける5つの秘訣

光文社

『週刊女性自身』

3/22号

「プロのオススメ銘柄」で始めるiDeCo入門